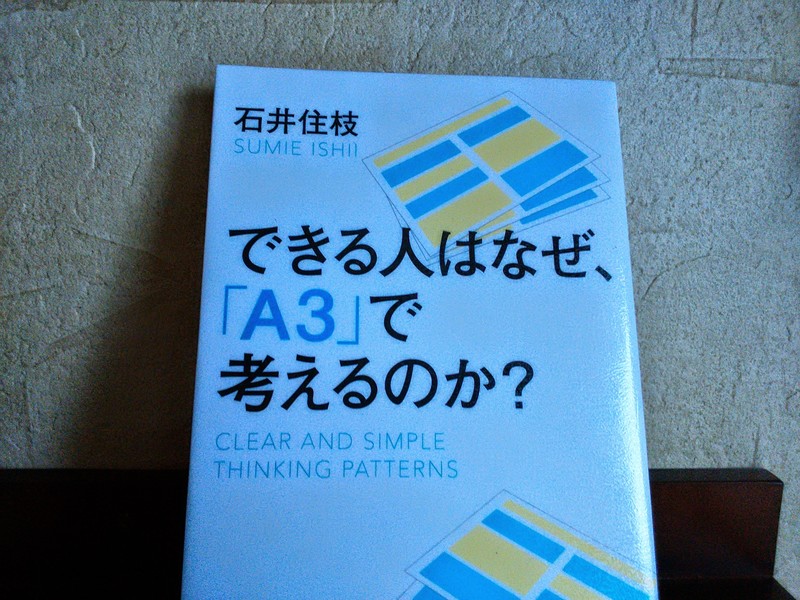

できる人はなぜ、「A3」で考えるのか?

「A3報告書」とは、トヨタで実際に使われている書類のフォーマットです。

このフォーマットに沿って考えることで、問題を解決することができます。

トヨタの強さの秘密が「A3報告書」に凝縮されているのです。

題名 できる人はなぜ、「A3」で考えるのか?

題名 できる人はなぜ、「A3」で考えるのか?

著者 石井住枝(いしい・すみえ)

発行 SBクリエイティブ株式会社

内容

著者の石井住枝さんは、トヨタ自動車入社半年で役員秘書に抜擢され、社員研修などに携わる。

その後は、総合職技術員に転身し、安全衛生、リスクマネジメントを通じて強い職場と人づくりを実践。

17年勤務の後に退職し、現在は企業人材コンサルティングなどを行う、株式会社エフクリエイト代表として活躍されています。

著書も多数で「トヨタの役員秘書が見た トヨタのできる人の仕事ぶり」「トヨタから学ぶ“ひもとき”の魔法 (角川フォレスタ)

」などがあります。

本書は、著者がトヨタ自動車在職中に身につけた、「A3報告書」の問題解決力を紹介する内容です。

そして、A3報告書をベースにカスタマイズした仕事術である、「A3思考」は誰もが成果を出せる実践的なノウハウとなっており、A3報告書の中にたっぷり詰まっています。

そのA3思考術には次の5つのポイントがあると言います。

「情報収集力」

「段取り力」

「見える化力」

「チームで仕事を進める力」

「巻き込み力」

仕事はチームとしてまとまり効率的に行うものなので、まわりの人と協調しながら、それぞれの能力を発揮できる仕事術と「A3報告書」の活用法をていねいに教えています。

こんな方におススメ!

☆やるべきことが多すぎて、優先順位がわからなくなっている方

☆部下のマネジメントが苦手な方

☆いつも頭の中がグチャグチャで整理できていない方

感想

「A3報告書」は50年以上前からトヨタで継承されている業務改善手法のひとつです。作成するときには以下の「8つのステップ」を入れるのが特徴です。

①「テーマ」

重要なキャッチコピー。内容の全体像がわかる目標を一言で表現。

②「テーマ設定の背景」

なぜそのテーマにしたのか具体的に表現します。

③「現状把握」

優先順位をつけ、「現地現物」でプロセスを見て問題点を特定

④「目標の設定」

計画の設定を5W2Hで行う。

⑤「要因解析」

プロセスでなぜ問題が起こるのか「なぜ」を5回以上くり返し真因を特定する。

⑥「対策と実施」

あるべき姿に近づけるよう、情報を共有し合意を得ながら進める。

⑦「実施結果と横展」

決めた時間内で検証を行い、アイデアの標準化を図る。

⑧「反省と今後の課題」

成功のプロセスを仕組みとして定着。次のスローガンをスタートする。

①~⑧の順番通りに物事を考えることで、優先順位のつけ方や段取りの仕方が明らかになり、「カイゼン」を継続させることができると言います。

またもし、予定通りにいかないことがあっても、それは次の目標につながるのであり、常に「A3思考」をくり返すことで、徐々に現状とのギャップを埋めることができるようになり、計画を目標に近づけることができるようになると教えています。

目次

| 序章 なぜ「A3報告書」で思考が磨かれるのか?

1章 「A3報告書」の作り方 2章 〈A3思考初級編〉 3章 〈A3思考中級編〉 4章 〈A3思考上級編〉 |

【今日紹介した本】

できる人はなぜ、「A3」で考えるのか?

Amazon

楽天ブックス

↓ランキング参加しています!

![]()

![]()

スポンサーリンク

関連記事

-

-

失敗力 30代でひと皮むけるヒント

数々の試練や苦しい時代を乗り越えたからこそ、的確で熱く胸にグッとささる言葉があります。 失敗を

-

-

図解 頭のいい説明「すぐできる」コツ

伝えたいことが、相手に正しく伝わらない。 お願いしたのに、相手がその通りに動いてくれない。

-

-

「嫌なこと」をマイナスにとらえないで、自分を変えるチャンスと考えよう

「嫌なこと」があったときに、あなたはどう対応していますか? 「あ~めんどうだな~」 「嫌だな

-

-

どんな仕事でも必ず成果が出せる トヨタの自分で考える力

トヨタの社員は日々の仕事の中で、一人ひとりが問題を見つけ出し、プロセスを改善し、さらにそれらを共有す

-

-

「きちんと考える」技術

一生懸命がんばっているのに、なかなか評価されない 壁にぶつかり、伸び悩んでいる 日々の仕

-

-

V字回復の経営 2年で会社を変えられますか

「2年で黒字化できなければ、退任します」。不振事業再建にのり出した黒岩莞太は、業績を回復させることが

-

-

断らない人は、なぜか仕事がうまくいく

好き嫌いにかかわらず、頼まれたのなら断らずにやってみる。そして、それに一生懸命に取り組み、分からない

-

-

上司の常識は、部下にとって非常識

日常交わされるような会話例とその背景にある心理メカニズムを示し、時代的な背景を含めて上司と今どきの部

-

-

「想い」と「アイデア」で世界を変える ゴミを宝に変えるすごい仕組み 株式会社ナカダイの挑戦

「失敗なんてない!!」 世の中で言われているところの失敗というのは、単に最初の予想と結果が違っ

スポンサーリンク

- PREV

- 0(ゼロ)ベース思考 ―どんな難問もシンプルに解決できる

- NEXT

- 読んだら忘れない読書術