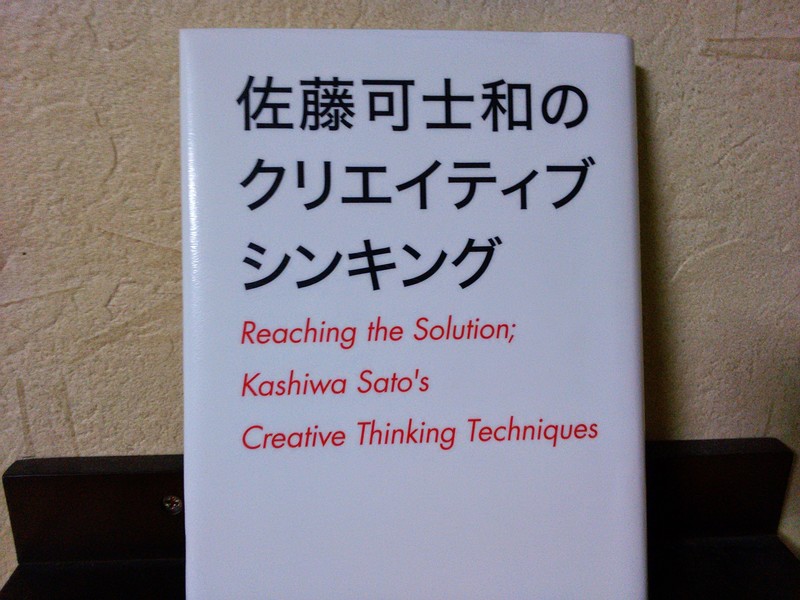

佐藤可士和のクリエイティブシンキング

クリエイティブとは、アーティスティックな表現方法のことではありません。

現状を良くするために創意工夫をし、問題を解決していくことをクリエイティブシンキングと呼んでいます。

従来の教科書的なマーケティングだけでは、限界がきていると言われているこの時代に、クリエイティブシンキングという考え方は、大いに役立つ重要なスキルなのです。

題名 佐藤可士和のクリエイティブシンキング

著者 佐藤可士和

発行 日本経済新聞出版社

内容

著者の佐藤可士和さんは、ユニクロ、国立新美術館のシンボルマークデザイン、NHK教育『英語であそぼ』のキャラクターデザインと番組アートディレクション、幼稚園のプロデュースなど多方面で活躍されている、アートディレクター/クリエイティブディレクターです。

クライアントとなる企業や組織の本質を見極め、その存在・能力を最大限に表現できるコミュニケーション戦略とデザイン力で絶大な信頼を集めています。

本書は2008年に半年間、日本経済新聞に連載した『クリエーティブをひとつまみ』をベースとして加筆修正し書籍化したものです。

前作『佐藤可士和の超整理術』では「整理」にフォーカスした内容でしたが、今回はそれも含めてもう少し大きい概念としてのクリエイティブシンキングについて述べていきます。

著者の考えるクリエイティブシンキングとは、アーティスティックで感性に頼る表現方法のことではなく、クライアントの抱える悩み、あるいは気づいてない悩みを丁寧に拾いあげ、本質を見極め創造的な考え方で問題を解決していくことだと考えます。

著者の今までの経験から導き出されたノウハウをもとにし、具体的な仕事の実例と照らし合わせながらクリエイティブシンキングの有効性を紹介していきます。

こんな方におススメ!

◆佐藤可士和の考え方、仕事術を知りたい方

◆クリエイティブな組織をつくり出したいと考えている方

◆会社、組織をダイナミックに変えたいと考えている方

感想

佐藤可士和さんを知ったきっかけは、ユニクロのロゴをデザインされた人ということで雑誌で紹介されていたからです。その後テレビなどでもたびたび見かけるようになり、書籍もさされているということでしたので今回手に取りました。

佐藤可士和さんのすごいところはロゴマークを考えるだけではなく、商品のコンセプト、デザインからロゴをはじめショップのインテリア、広告展開までも総合的に行うクリエイティブディレクターだということでした。

クリエイティブディレクターというとアーティスト的な仕事かと思いますが、著者は自分の仕事のことを「アーティスティック的な自己表現とはむしろ逆」と言います。

実際の仕事はクライアントの言葉にならない思いを胸の中から引き出し、世間に伝えていくための最適の方法を選び、具現化していく仕事で“コミュニケーションコンサルタント”ではないかと自分の仕事を分析されています。

本書は、商品をどうやったら魅力的に見せ、手に取ってもらえるかというマーケティング的な内容も多く載っていますが、「働き方をデザインする」という、社内でのミーティング、対外的なプレゼンテーション、適材適所のプロデュース能力など人間関係の基本である滑らかなコミュニケーションについても多くのページを使っています。

人間同士はたやすく分かり合うことはできない

するどい発言ですね。さまざまな経験の中で著者が導き出した答えであり、まさにその通りかもしれません。ですので、コミュニケーションには細心の注意が必要ですね。

だからこそ、誠意を込めて相手のことを理解しようとする姿勢が大切だ

“誠意”難しいことですね。著者の考える“誠意”とは、相手をリスペクトし、また立場を考慮した上で同じ目的を達するために真摯な気持ちでコミュニケーションを行うこととしています。

また、「Ⅱ 試してみようクリエイティブ」では、ブログ、SNSなどさまざまな情報が飛び交う時代において、多くの人が共感できるリアリティを提示することで、強く魅力的なコミュニケーションにつながると語っています。そしてリアリティを表現するために大切だとしているのは次の言葉です。

人間の根源的な部分に訴える

時代が変わっても、人間としての変わらない根っこのような部分が必ずあるはずなので、誰もが体験したことがありそうな感情や思い出を掘り出すことによって思い出がわき上がり、心が揺さぶられるのだとしています。

私の場合なんかは、子供の頃オバケが怖くてトイレに行けなかったこと、夏の夕立後のコンクリートの匂い、などになつかしい記憶がよみがえりますね。

リアリティが共感を呼ぶ

という考えは、いろいろな分野においてマーケティングを行う上で共通の考えなんですね。

目次

Ⅰ クリエイティブマインドを作る01 その前提は正しいか? ―疑うことがクリエイティブの出発点 Ⅱ 試してみようクリエイティブ08 リサーチよりもリアリティ ―時代のキーワード“リアリティ” Ⅲ こんなところまでクリエイティブ15 働き方をデザインする ―環境から組織まで |

【今日紹介した本】

佐藤可士和のクリエイティブシンキング

スポンサーリンク

関連記事

-

-

「人たらし」のブラック交際術 人見知りでもかわいがられる方法

交際術は「術」だから〝技術“なのです。 そうした技術は、新しいパソコンソフトを学ぶときのように

-

-

「人真似は、自分の否定だ」 クリエーターの60訓

広告や制作の専門的な知識ではなく「職業人の知識」を現場での「対話」を通して伝えていきます。 変

-

-

本番に強い人は、ヤバいときほど力を抜く 人前で話すのが劇的にラクになる7つの技法

本番に強い人と、そうでない人の違いは何でしょうか? 答えは、心をゆるませられるかどうかです。肝

-

-

ぼくは「技術」で人を動かす

リーダーシップを発揮するためのスキルと人間性を混同して捉えてしまうと、自分の未熟さに目線が向くために

-

-

あなたを悩ます 話してもわからない人

「話してもわからない人」とのコミュニケーションに悩んだことのある方に、対応のヒントを教えてくれる一冊

-

-

正論で争いを仕掛けてくる 相手の言葉なんて真に受けるな!

自分を大切にしている人は、相手の言葉に惑わされません。 自分を大切にしている人は、相手の感情に

-

-

図解 頭のいい説明「すぐできる」コツ

伝えたいことが、相手に正しく伝わらない。 お願いしたのに、相手がその通りに動いてくれない。

-

-

なぜ一流の人は謝るのがうまいのか

「謝る」と「詫びる」は違います。 部下を動かす、得意先に信頼される、仲間に慕われる。 一

-

-

上司の常識は、部下にとって非常識

日常交わされるような会話例とその背景にある心理メカニズムを示し、時代的な背景を含めて上司と今どきの部

-

-

「おもしろい人」の会話の公式 気のきいた一言がパッと出てくる!

この本は、有名な会話術の講師が書いたコミュニケーション術ではありません。現場で培った実際に使えるコミ

スポンサーリンク

- PREV

- 伝わる文章を書く技術

- NEXT

- アダム・スミス 人間の本質 『道徳感情論』に学ぶよりよい生き方